|

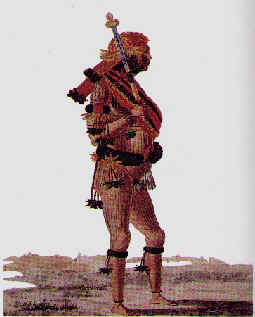

MUNDURUCUS, OS GUERREIROS

Chefe Mundurucu

em trajes cerimoniais.

Aquarela de Hercules Florence,

desenhista

da Expedição de Langsdorff,

1828.

No curso superior

do rio Tapajós, foram encontrados os Mundurucus,

descendentes mesclados dos tupis e considerados os

indígenas mais hábeis nos ornatos em penas.

Foram vistos, pela

primeira vez, andando completamente nus. Os homens

usavam um canudo de folhas que disfarçavam o sexo

e, as mulheres usavam um tecido de palha.

Raspavam a cabeça,

deixando no alto, um tufo de cabelos. A parte

raspada era pintada com uma tinta denominada

"será".

Durante as festas

ataviavam a cabeça com o "aquiri" que nada mais é

do que um casquete de penas com borlas de palha

que caem ao longo das faces. O "ichú", que era um

pequeno cesto enfeitado de penas, onde conduziam

animaizinhos vivos, era colocado a tiracolo.

Nas festas

guerreiras, as vestes eram bem mais pomposas.

Na cabeça era

colocado o "aquiiriaá", que é um "aquiri" com uma

pequena cauda, que cobria as costas. Atavam, na

cintura, um saiote com quatro caudas de arara que

chamavam de "tempe-á". Como um talabarte cingem o

"curarape", urdido com mimosas penas. Apertando o biceps, usavam o "bamam". Nos pulsos, uma

pulseira, o "ipé-á". Nas pernas, como jarreteiras, colocavam o "caniubiman" e, nos

tornozelos, umas ligas denominadas "caniubicric".

Costumavam fazer em

cada orelha três furos por onde introduziam

enfeites nos dias festivos.

Nas festas exibiam

o "iraré", o arco, o "putá", cetro e o "pariuá-á"

que nada mais era do que a cabeça mumificada de um

inimigo.

CABEÇAS MUMIFICADAS

Depois de um

combate, os Mundurucus cortavam as cabeças dos

inimigos. Enfiam uma vara flexível pela boca,

passando pelo pescoço, de modo a facilitar seu

transporte.

Em seguida

deslocavam-se até a praia e era aqui que os

Mundurucus se revelavam ótimos cirurgiões.

Começavam arrancando os dentes do infortunado

vencido, depois, extraindo-lhes os olhos e os

ossos, reviravam a cabeça pelo lado avesso. Com

uma faca de taquara cortavam e retiravam toda a

musculatura, embebendo o que sobrava em óleo de andiroba (carapa guianensis). Terminado este

trabalho, recompunham a cabeça, empalhando-a de

maneira que as feições do inimigo permanecessem

fiéis.

Depois da cabeça

completamente pronta, colocavam-na em um moquem a

fogo brando para secar. À medida que a cabeça se

contraía, o enchimento ia sendo retirado, até que

a contração fosse total.

Com uma agulha de

taquara costuravam os lábios da vítima, com tecido

tecido de algodão, deixando longos fios

dependurados, os quais eram matizados com o

urucum.

A cabeça era

atravessada, de baixo ao alto, por um longo

cordão, afim de poder ser pendurada às costas do

vencedor.

O "pariuá-á" era

guardado em fumeiro.

Os índios peruanos

mumificavam as cabeças dos inimigos, enchendo-as,

depois de desossadas com areia quente, pela

abertura do pescoço. Com pedras lisas e aquecidas

"passavam a ferro" a cabeça do inimigo. Para não

queimar as mãos, seguravam os seus "ferros de

engomar" com auxílio de folhas de palmeiras. Esta engomação durava cerca de 48 horas e só era dada

como terminada quando a pele ficava completamente

lisa e dura como couro; neste momento a cabeça

ficava reduzida ao tamanho de uma cidra.

A FESTA DA "PARIUATE-RAN"

A "pariuate-ran"

era uma cinta de algodão preparada pelo tuchaua (chefe-feitiçeiro,

xamã) e enfeitada com dentes extraídos das cabeças

do inimigo.

Era esta cinta uma

verdadeira condecoração com que o chefe da tribo

distinguia os guerreiros feridos ou as famílias

dos mortos representadas pelas viúvas respectivas.

Os agraciados com as cintas deixavam de trabalhar

para serem sustentados pela tribo.

Todos os guerreiros

que possuíssem a "pariuá-á" eram também

pensionistas da tribo, porém, só por cinco

anos, tempo que transcorria entre a batalha em que

o guerreiro adquiriu a cabeça e a festa da "pariuate-ran".

Antes da festa da

cinta, era realizada uma grande caçada, na qual

adquiriam as provisões para o dia marcado. Nesse

dia, toda a tribo se reunia para assistir o tuchaua confeccionar a cinta e enfeitá-la com os

dentes do inimigo, os quais eram limpos e furados,

para serem depois dependurados. Durante este

trabalho, todos os presentes permaneciam nus e

sentados, entoando hinos guerreiros.

Terminada a cinta,

todos se dirigiam à Casa dos Homens, denominada

pelos Mundurucus de "exçá", para vestirem seus

trajes de festa e se armarem.

Junto ao "exçá",

formavam-se alas de guerreiros, ficando em uma das

extremidades o tuchaua com as cintas. Os que iriam

ser agraciados deixavam o cabelo crescer e se

apresentavam em frente ao chefe, completamente

nus.

Enquanto o tuchaua

cingia a cinta no guerreiro, era tocado o "oufuá",

espécie de clarim de guerra.

Depois que todos os

"inem-nãtes" (feridos) fossem condecorados,

apresentavam-se três viúvas como representantes

das famílias enlutadas. Traziam como adorno um

colar de dentes do inimigo; a tiracolo, o "curuape"

de seu marido, e, em cada mão, um "putá".

Quando ecoa o som

medonho do "carucu", a festa terminava.

Formava-se então,

uma grande procissão, indo à frente as viúvas

agraciadas, que choravam de porta em porta, a

perda dos guerreiros da tribo. Enquanto isso, toda

a tribo cantava canções tristes e batia fortemente

os pés, produzindo um ruído que ao longe podia ser

ouvido.

Estes festejos se

iniciavam sempre ao cair da tarde e prolongavam-se

até o alvorecer. No dia seguinte, o tuchaua,

cortava o cabelo de todos os feridos.

A festa continuava

por tantas noites quantos fossem os feridos à

recompensar.

O povo de

Mundurucu teve uma participação importante na

guerra dos Cabanos entre 1832 e 1840. Essa foi uma

insurreição que tive sua origem nos conflitos

entre latifundiários poderosos, índios, e os

fazendeiros que lutaram contra o controle político

e econômico da elite portuguesa.

Os povos

indígenas foram aliciados em ambos os lados, com

os rebeldes e com as tropas do governo.

Em 1938, durante

a fase final da revolta, em "Mundurucânia" houve

um ataque maciço das forças portuguesas, onde os

índios Mawé, os Mundurucus e os Mura chacinados

perto do rio de Autaz.

Calcula-se que foram mortos mais de 30 mil índios.

Os que sobreviveram foram presos e escravizados.

JUSTIÇA... ANTES

TARDE DO QUE NUNCA!

No dia 27 de fevereiro de 2004,

foi publicado no Diário Oficial da União, o

decreto do Presidente da República que homologou a

terra indígena Mundurucu, de Jacareakanga (PA).

Uma área de 2.381.000 hectares de terra foram

entregues à 7.000 indígenas habitantes dessa

região.

Este gesto, pode ser considerado

o primeiro passo para um verdadeiro e sincero

"pedido de desculpas", pelas atrocidades cometidas

contra os povos indígenas desta terra.

Quando Cabral aqui chegou, no

atual Brasil viviam em torno de 900 povos nativos

com uma população de mais ou menos 5 milhões de

habitantes.

Com a colonização, iniciou-se o

sofrimento destes povos: muitos foram tornados

escravos e foram obrigados a trabalhar nos campos,

com o cultivo da cana de açúcar e café.

Os portugueses invasores

roubaram de nossos índios, seu espaço vital e

destruíram sua cultura. Expuseram-nos também a

infinidades de doenças, para as quais não possuíam

imunidade. Deste modo, o povo indígena foi

sofrendo uma redução drástica de sua população,

principalmente os que viviam ao longo do rio

Amazonas. No século XVIII, os Omagua e os Tapajós

já haviam deixado de existir. Somente poucos das

tribos de Mundurucu, Mawé e Mura tinham

sobrevivido.

Foi somente no final dos anos 60

(1960), que o estado brasileiro, tomou a

iniciativa para proteger os indígenas e começou a

punir quem os assassinava.

Hoje, nossos índios pouco se

diferenciam dos trabalhadores rurais, sendo que

eles ainda são muito discriminados.

As estatísticas não mentem e,

segundo dados oficiais, hoje vivem no Brasil 225

povos indígenas, perfazendo uma população de

551.210 pessoas.

Texto pesquisado e desenvolvido

por

ROSANE VOLPATTO

Dados Gerais:

(coletados do site http://www.sil.org/americas/brasil/)

Nome: Munduruku

Nomes alternativos: Mundurucu, Weidyenye,

Paiquize, Pari, Caras-Pretas

Classificação lingüística:

Tupi

População: 7.000 ou mais

Local: Pará, Amazonas. 22 aldeias

|